新橋口腔【官方網站】

- 央企投資 全國連鎖 20+年品牌

【歷久彌新 植齒無憾】致敬中國種植牙30周年!……

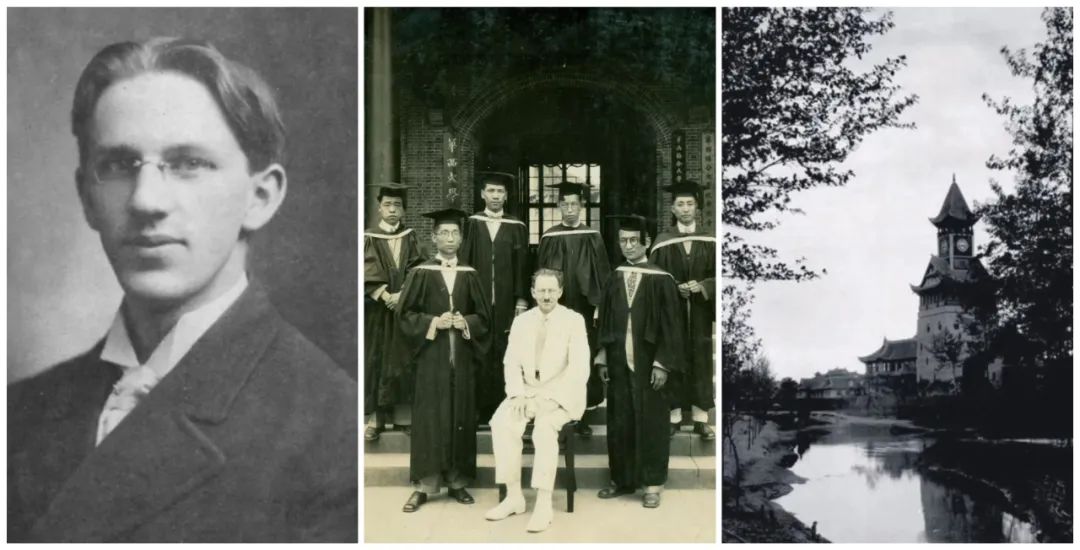

“1907年,加拿大牙醫林則來到成都,開辦了中國第一家西式牙醫診所,播下了口腔醫學的種子。十年后,由林則擔任系主任的華西協合大學牙醫學系成立,這是中國最早的口腔高等學府,雖歷經百年,校名幾度變遷,華西“金牌口腔”的美譽一直延續到了今天。

華西口腔不僅是中國口腔醫學的發源地,也是中國最早開展種植牙科研及臨床治療的醫療機構。種植牙技術起源于歐洲,它在中國落地生根、開枝散葉,離不開華西口腔人的高瞻遠矚和不懈努力。”

1965年,瑞典醫生布倫馬克教授首次嘗試種植牙治療并獲得成功,他在1980年公開了自己的研究成果,在國際醫學界引起轟動。同年4月,華西口腔醫學院組建了中國第一個人工牙種植科研組,在修復科陳安玉教授、頜面外科王模堂教授的牽頭下,開始了種植牙的科研探索。

科學春天 華西開啟種植牙研究

由于歷史原因,1966年至1976年期間,國內高校的各項科研工作基本停滯。1977年底,全國恢復高考招生,次年3月,全國科學大會在北京召開,時任中科院院長的郭沫若宣布:“我們民族歷史上最燦爛的科學的春天到來了!”

乘著科學的東風,華西口腔開始了包括種植牙在內的前沿探索。早在1976年,華西口腔就開始了骨牙修復的基礎和應用研究,1980年人工牙種植科研組成立后,開始了人工骨材料、人工牙種植材料的基礎與臨床應用研究,取得了一系列突破。為加快實現種植牙的臨床應用,華西口腔在自力更生的同時也積極開展國際學術交流。

潛心攻關 口腔精英探索種植牙

1989年5月,華西舉辦了第一屆國際生物材料及口腔臨床應用學術會議,“我們學習觀摩了外國專家的種植牙手術, 我們科的王模堂教授、余自能教授和國外同行進行了臨床交流。”那是全中國最早的種植牙手術,也是頜面外科醫生劉果生第一次全程觀摩種植牙手術治療。

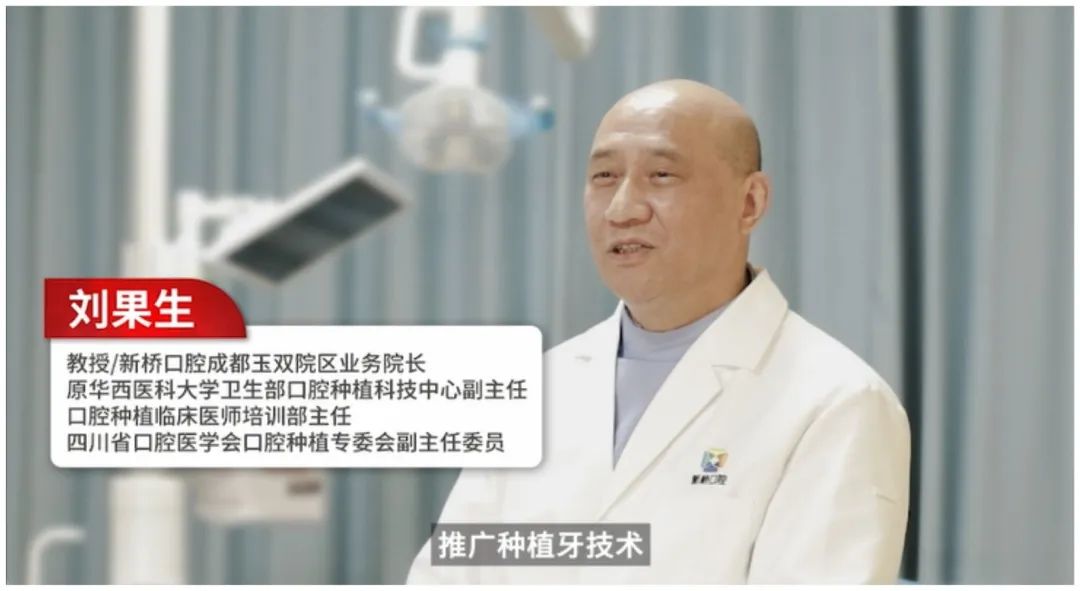

劉果生畢業于華西口腔77級,留校工作十年后,在77級同學劉福祥的邀請下開始涉足種植牙臨床及科研工作。“當時,劉福祥博士負責的一個種植牙科研小組需要人,他找到我們幾個77、78級的同學,有修復科的,有頜面外科的,希望我們能加入。”一同加入的還有77級的李偉、李兵,78級的李華等人。

1988年至1992年期間,由華西口腔頜面外科和修復科醫生組成的口腔種植醫療組,廣泛開展了口腔種植的臨床醫療工作,并從1990年開始了種植牙的人才培養和梯隊建設。

首開先河 親歷中國口腔新紀元

1990年11月3日,華西醫科大學口腔種植科技中心成立;1991年11月15日,華西“人工種植牙研究”科研成果通過部級鑒定,衛生部口腔種植科技中心成立;同月,我國首部《口腔種植學》專著出版;1992年4月,劉福祥博士主持研發的人工種植牙系統獲得國家醫藥局頒發的生產許可證,中國有了自已的種植體。

萬事俱備,只欠東風。“1992年底,華西準備籌建牙種植醫院,我們先去北京取得了衛生部的支持,回到成都就開始了建院工作。那時候條件艱苦、設備簡陋,但大家都愿意為這個全新的事業去投入和付出。”據劉果生回憶,醫院選址在小天竺街,是一棟臨街的二層小樓。開業前一晚,他和同事還在醫院里做最后的檢查和準備。

1993年3月10日,華西醫科大學牙種植醫院成立,衛生部領導親自揭牌,中國的種植牙臨床治療正式開始了。13臺牙椅,兩間手術室,一個技工室,在這樣的條件下,醫院成立當年就完成了近千例種植牙治療。

投身種植牙 頜面外科醫生迎挑戰

對于有著十年頜面外科手術經驗的劉果生來說,種植牙是一個新挑戰。除了使用手術刀切開、翻瓣,還需要使用牙鉆逐級擴孔,當時的種植體是葉片狀的,手術難度大,對醫生的技術要求很高。

“當年,一臺常規的種植牙手術至少需要半小時,不像現在一醫一護四手操作十多分鐘就能完成,有些手術還需要三名醫生配合。當時在我們華西,只有主治醫師才能從事種植牙手術工作。”

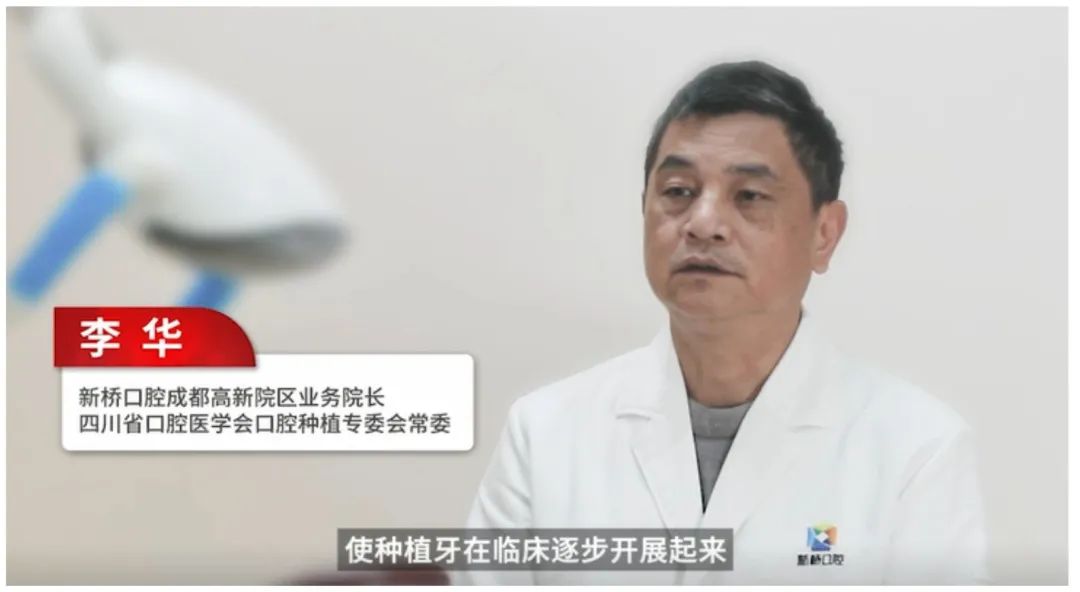

近三十年后,回憶起自己的第一臺種植牙手術,李華仍然記憶猶新:“當年大概是四月底五月初,做了我的第一例種植手術,患者是一位四十多歲的女性,缺了兩顆牙。當時種植體的設計相對于現在不是特別合理,對醫生的要求也是比較高的,這臺手術我費了很大的勁……這個病人過了幾年以后來復診,效果還是不錯的。”

青出于藍 培育一代種植中堅

90年代初,全國只有華西口腔能開展種植修復治療,能做種植牙手術的醫生可謂鳳毛麟角,華西口腔頜面外科主任王模堂以及幾位高年資醫生劉福祥、楊小東、李兵、李偉、劉果生、李華等是中國最早從事口腔種植的醫生,他們既是中國種植牙事業的拓荒者,也是種植牙技術的播種者,正是他們,讓種植牙在中國開枝散葉。

據時任華西醫科大學衛生部口腔種植科技中心副主任、口腔種植臨床醫師培訓部主任的劉果生教授介紹:“衛生部要求把種植牙技術推廣到全國每一個市縣,我們每年都要舉辦多期人工種植牙技術學習班,也去全國各地進行臨床教學和手術指導。”

華西對學習班設置了一定門檻,具有五年臨床工作經驗、大專以上學歷的口腔醫生才能獲得培訓資格。

畢業于華西口腔88級的馬燕是較早接觸種植牙的年輕醫生之一,1998年,在華西牙種植醫院工作期間,她開始跟隨劉果生教授系統學習口腔種植技術,如今,她已完成近五千例種植修復治療,并任職新橋口腔種植專科主任多年。

馬燕 新橋口腔種植專科主任(左)

從90年代初開始,華西為全國各地培養了一大批口腔種植骨干人才,這些醫生回到各自的崗位后,陸續開展了種植牙臨床治療,逐步成長為我國口腔種植的中堅力量,其中一些人還成為了各大醫學院校口腔種植專業的碩導、博導,接過老一輩的接力棒,繼續傳承種植技藝。

傳承華西 種植先驅坐鎮新橋

在成都,同樣的傳承也在繼續。2005年,馬燕醫生入職新橋口腔。2010年,新橋口腔首例種植牙手術圓滿完成。當時,種植牙在中國已有了一定的知曉度,但臨床治療遠未普及,能開展種植修復治療的多為大型、綜合醫療機構,新橋口腔是當時屈指可數的,能開展種植牙治療的專科醫療機構。

2011年,新橋口腔遷址擴建,比喬遷之喜更加令人振奮的是,華西口腔種植權威劉果生教授的到來。除了親自手術,劉果生教授還擔起了年輕醫生的帶教工作。現任新橋口腔成都衣冠廟院區種植專科主任易華波、種植專科主任王旭東、資深種植醫師孫憲強等就是他為新橋培養的首批種植醫生。

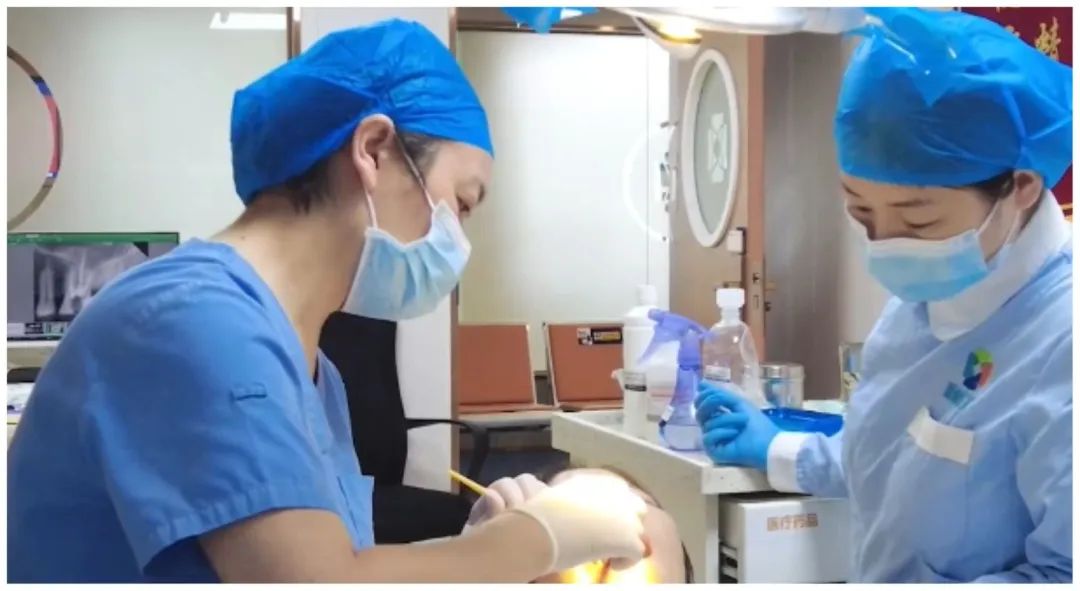

易華波 王旭東 孫憲強工作照

易華波醫生表示:“劉教授來新橋之前,我只會做簡單的種植牙手術,在他的指導下,慢慢地能夠獨立完成復雜和高難度的手術,技術得到了全面的提升。”

王旭東則是從零開始,師從劉果生教授學習口腔種植。在這之前他已有多年工作經驗,擅長口腔全科和正畸。

27歲的孫憲強是這批醫生里最年輕的一個,當時他的專業方向為口腔修復,師從我國口腔修復權威、華西名老專家陳蕊然教授。

至此,華西口腔修復科陳蕊然教授、頜面外科余自能教授、口腔種植劉果生教授三位權威齊聚新橋,劉姍、馬燕、葉紅、鮑泓等華西及其他知名醫學院校畢業的修復、正畸、牙周病學等專業人才先后加盟,新橋口腔逐步完成了種植修復醫療團隊的搭建。

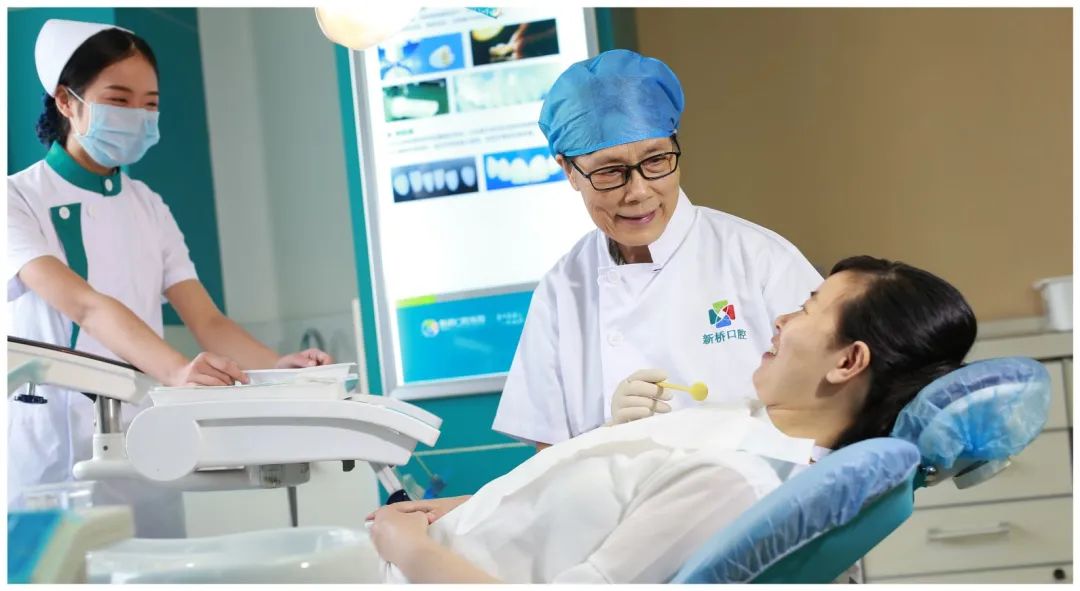

陳蕊然教授工作照

余自能教授工作照

深耕厚植 廿載新橋口口相傳

建院20多年來,新橋口腔秉承醫療為本、尊重人才的理念,廣納各院校優秀口腔人才,建立起一支以華西口腔專家作為學術帶頭人,老、中、青梯隊完整的種植修復團隊,目前,僅成都六院就擁有數十位注冊在院的專職種植修復醫生,可開展單顆種植、多顆種植、全口/半口無牙頜種植、微創種植、即拔即種、3D導板數字化種植等各項種植修復治療。

2020年,原華西牙種植醫院副院長李華出任新橋口腔成都高新院區業務院長,2021年,劉果生教授出任新橋口腔成都玉雙院區業務院長。此外,新橋口腔還擁有以醫療總監王鋒、種植專科主任馬燕、技術總監陳剛等為代表的一大批優秀的口腔種植人才。

作為中國口腔種植的發源地和人才培養搖籃,華西口腔早已成為老百姓心中的種植技術標桿。新橋口腔一直以華西品質為標準,以傳承華西技藝為己任,多年來投入大量人、財、物力建設口腔種植專科,取得了行業和社會的廣泛認可。截止目前,新橋口腔種植團隊共取得了17項種植方向國家專利認證。

歷經30年,我國的口腔種植技術歷久彌新,不斷發展。未來,新橋口腔將不忘初心,始終以醫療為本,視品質為生命,與中國口腔種植事業共成長!

永遠緬懷

陳安玉教授

中國口腔種植學奠基人

衛生部口腔種植科技中心創始人

原華西口腔醫學院院長、修復科主任

王模堂教授

原華西口腔醫院頜面外科主任

原華西口腔醫學院教研室主任、研究生導師

楊小東教授

華西口腔醫學院首屆口腔種植教研室主任

原衛生部口腔種植科技中心副主任

原新橋口腔蜀漢院區業務院長

參考資料

《華西口腔 百年史話》

《四川改革開放40周年大事記 1978-2018》